中張牌(チュンチャンパイ)とは?么九牌との違い – 数牌の2から8を意味する麻雀用語

中張牌とは

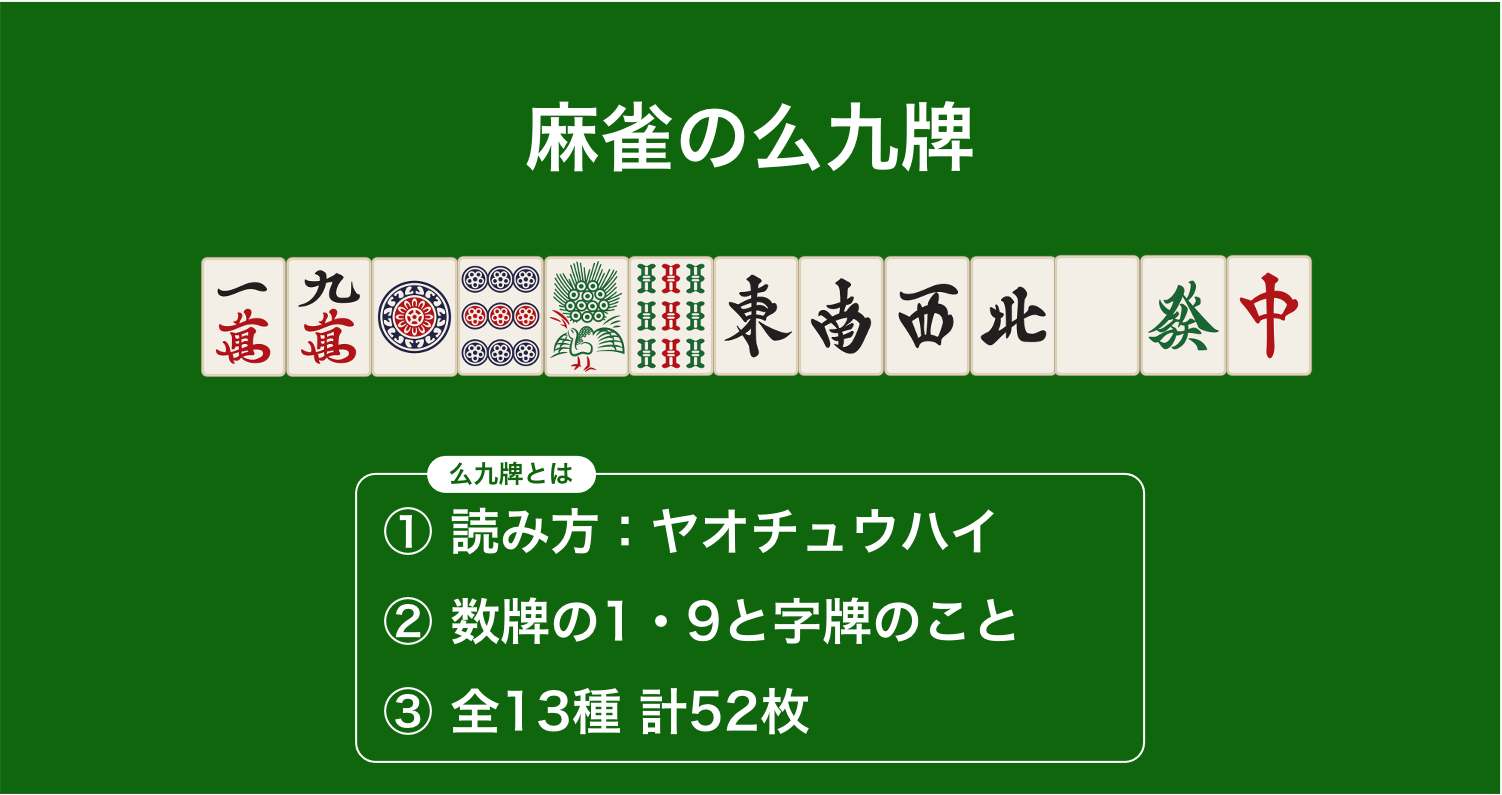

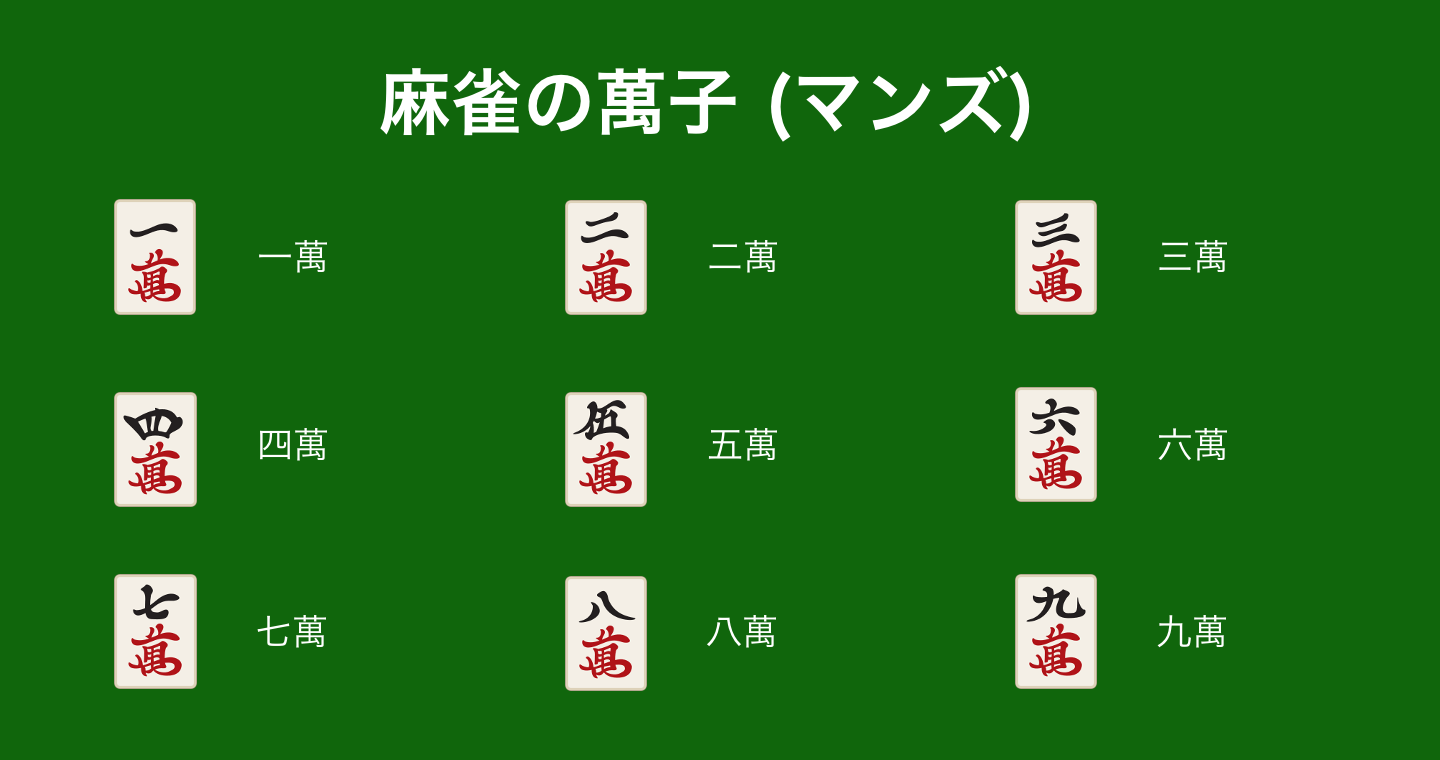

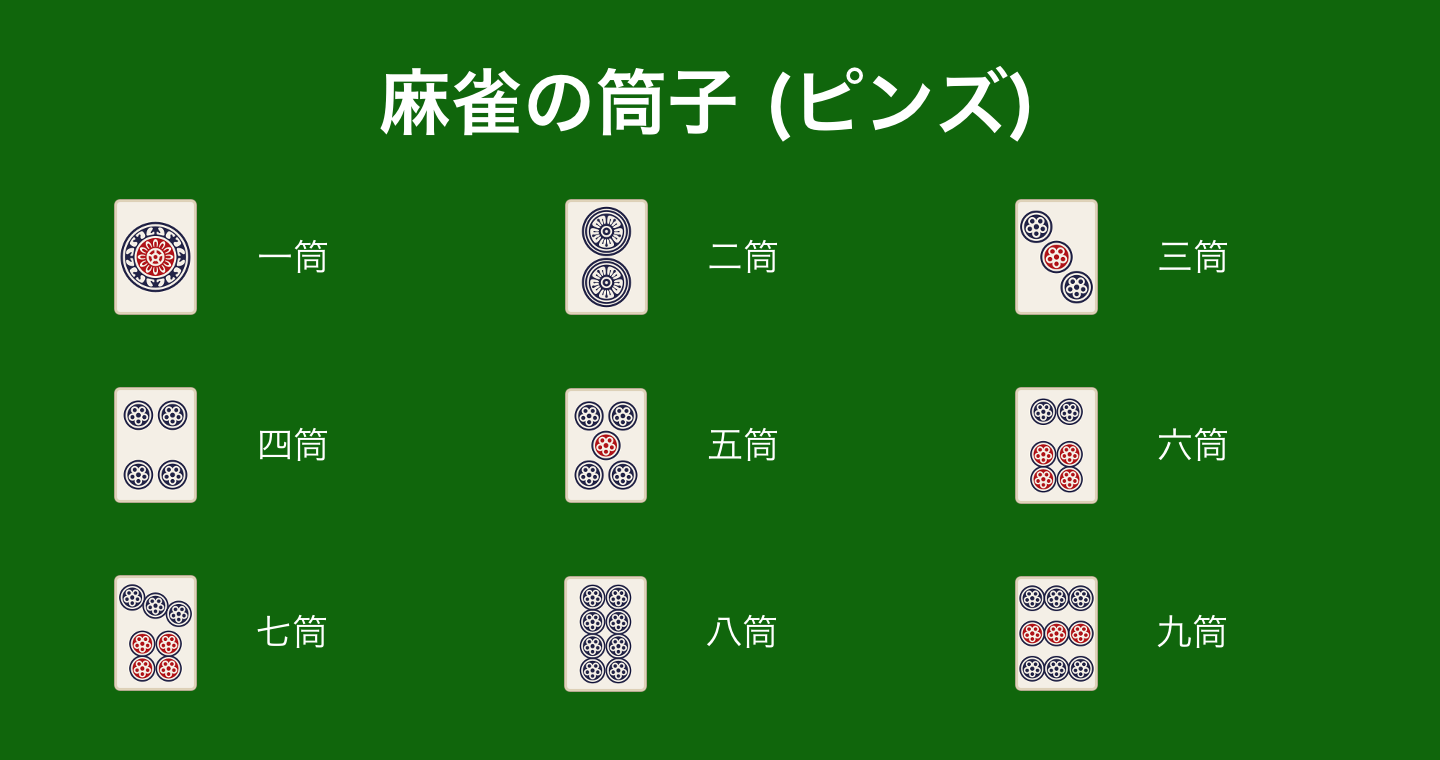

中張牌(読み方:チュンチャンパイ)とは、数牌の2から8を意味する麻雀用語です。萬子、筒子、索子でそれぞれ7種類、合計84枚あります。中張牌のみで手を完成させるとタンヤオの役が成立することから、タンヤオ牌と呼ばれることも。中張牌の反対の意味を指す麻雀用語として么九牌(ヤオチューハイ)というものもあります。

中張牌を集めて狙える役

中張牌は牌の枚数自体が多く、順子や順子を作るための塔子(ターツ)も作りやすいため、さまざまな役を構成する一部になり得ます。その中でも、中張牌のみで作られる役を紹介します。

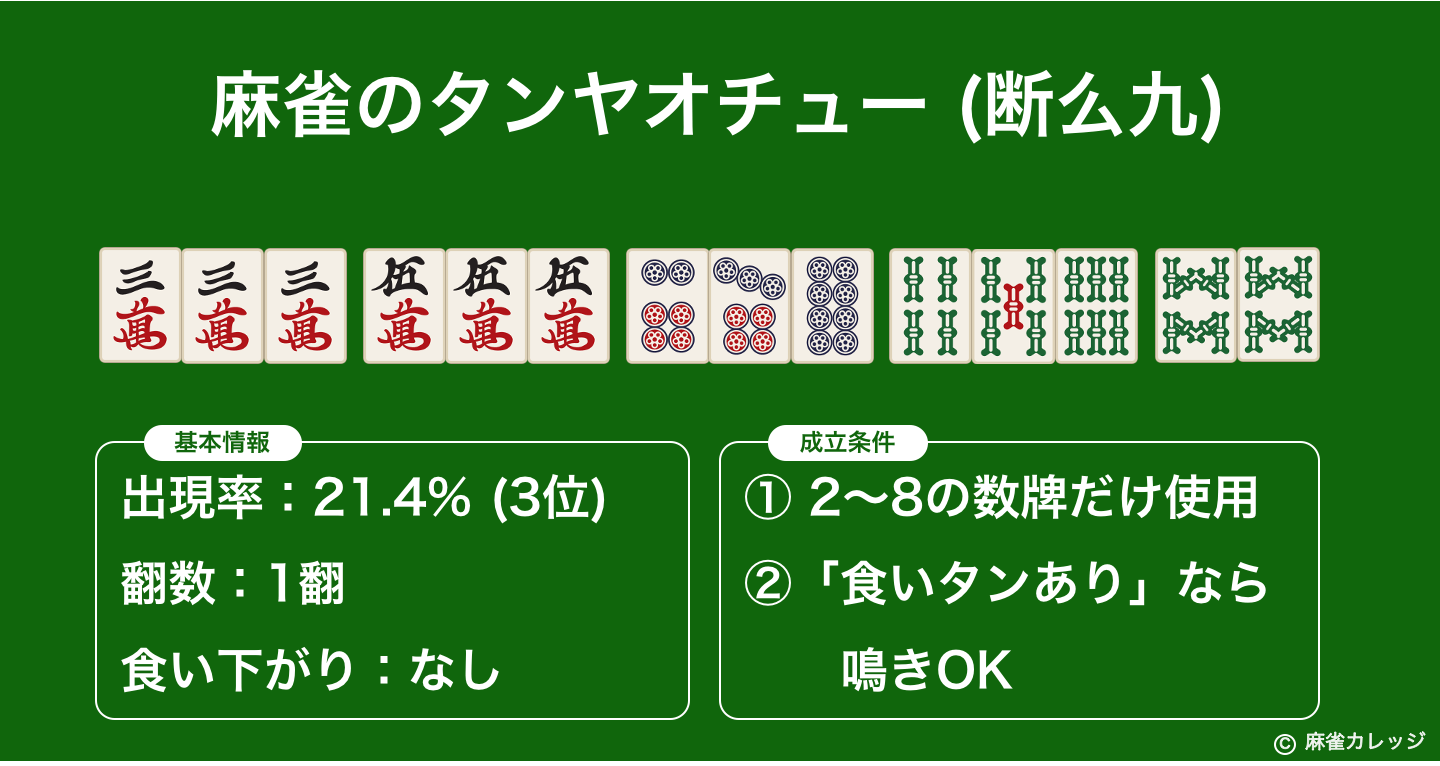

タンヤオ

中張牌の別名をタンヤオ牌と呼ぶように、中張牌のみで集めた役がタンヤオです。タンヤオは順子(シュンツ)・刻子(コーツ)・雀頭(ジャントウ)をすべて中張牌で構成することで成立します。

すべて中張牌で集めるというと難しそうに聞こえるかもしれませんが、中張牌は84枚あるため意識的に么九牌を切っていくと自然と手牌に集まります。ルールによっては鳴いてタンヤオを成立させることもできるので、狙いやすい手です。

中張牌を集めるメリット

チュンチャン牌を集めることで、手牌の待ちを広げやすいというメリットがあります。例えば、么九牌である字牌の場合、字牌で順子を構成することができないため、同じ牌を重ねる必要があります。

![]()

![]()

![]() で刻子にはできますが

で刻子にはできますが![]()

![]()

![]() で順子という扱いにはなりません。

で順子という扱いにはなりません。

また、同じく么九牌である老頭牌(一索、一筒、一萬、九索、九筒、九萬)の場合、順子を構成することのできる牌が限られており、手を進めるのが難しいという難点も。その点、中張牌であれば、その牌の前後の牌を順子の構成牌として残せるので、手が進みやすいというメリットがあります。

![]()

![]() に付く牌は

に付く牌は![]() しかないのに対し、

しかないのに対し、![]()

![]() につく牌は

につく牌は![]()

![]() があるため、手牌の広がりやすいのは後者のほうだと考えられますね。

があるため、手牌の広がりやすいのは後者のほうだと考えられますね。

中張牌を集めるデメリット

中張牌を集めることのデメリットは、么九牌と比較して符数が半分になってしまうため、得点が伸びにくいという点です。麻雀では満貫以下の点数だった場合、符数と翻数で点数が決定します。

例えば、

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

のような手でロン和了したとき、ロン和了20符、雀頭0符、明槓8符、暗刻4符、両面待ち0符の計32符となり、符数は40符、翻数はタンヤオ1翻で得点は1300点です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

一方、上記のような手でロン和了したとき、ロン和了20符、雀頭2符、明槓16符、暗刻8符、両面待ち0符の計46符となり、符数は50符、翻数はチャンタ1飜で得点は1600点になります。

このように、似たような手牌の構成であっても么九牌と比べて中張牌は点数が低くなってしまうことがあります。么九牌を使った役についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

中張牌で覚えておきたいことのまとめ

中張牌(チュンチャンパイ)は、数牌の2~8のことを総称した呼び方です。麻雀を打つうえで、国士無双や清老頭、混老頭などの特殊な役を目指している場合以外は必ず手牌に組み込まれます。

牌の並びによっては、多くの待ちを持つ多面張のような状態で聴牌のテンパイも可能です。効率よく手牌を完成させられるよう、中張牌を上手に使いながら和了を目指しましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません